NOTÍCIA

Edição 293

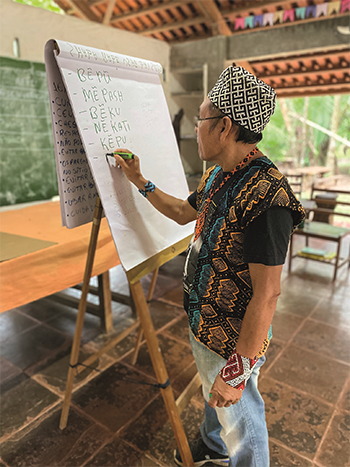

Para preservar a língua tradicional, professor indígena Joaquim Maná desenvolve a escrita de seu povo

Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, também conhecido como o professor Joaquim Maná, é precursor de muitas coisas, entre elas, de pesquisas materiais e imateriais importantes para o seu povo, Brasil e mundo. Nascido na floresta amazônica acriana, fronteira Brasil com o Peru, é do povo […]

Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, também conhecido como o professor Joaquim Maná, é precursor de muitas coisas, entre elas, de pesquisas materiais e imateriais importantes para o seu povo, Brasil e mundo. Nascido na floresta amazônica acriana, fronteira Brasil com o Peru, é do povo indígena Huni Huĩ, o mais populoso do Acre. Trabalhou com a seringa e, desde que se alfabetizou, aos 20 anos, no final dos anos 70, não parou de estudar, inclusive, marcou a história do país como o primeiro doutor em linguística formado na Universidade de Brasília (UnB). Atualmente finaliza o seu pós-doutorado em cultura e identidade na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Leia também

Educação indígena: escola viva ainda está longe de ser alcançada

Nilma Lino Gomes: descolonizar o conhecimento para incluir saberes indígenas e negros

Os Huni Huĩ falam fluentemente sua língua tradicional oriunda do tronco linguístico pano, o hãtxa kuĩ, só que até os anos 80, pelo menos no território brasileiro, ela era apenas oral, falada entre eles, não existia um alfabeto da língua, portanto, até a chegada de Joaquim à área acadêmica não havia textos escritos em hãtxa kuĩ.

Se no início de suas pesquisas voltava-se aos mais velhos para resgatar a tradição, hoje o foco do pós-doutorando indígena é a nova geração de crianças e jovens. Ele conta, preocupado, que há aldeias cujo hãtxa kuĩ é falado apenas pelos anciões. Daí a importância de preparar os professores indígenas não apenas para ensinar aos alunos a leitura e a escrita, mas manterem também os costumes ancestrais, sendo a língua a base de tudo.

Após a construção do alfabeto e do dicionário de seu povo (que vai além de definições de palavras), agora quer implantar outra criação sua, a Base Estadual Comum Curricular Huni kuĩ, que ainda precisa de recursos públicos para ser colada em prática por completo.

A repórter conversou com o sertanista Antônio Macêdo, atuante em mais de 40 demarcações de terras indígenas e autoridade no Acre quando o assunto são povos indígenas, que diz: “Joaquim é um dos presentes da luta, daquelas pessoas centradas que dão conta das oportunidades que recebem. Ele sabe mesclar a educação indígena diferenciada, que antecede à educação convencional, com o que é bom desse ensino do não indígena”.

Joaquim Maná foi coordenador da Organização dos Professores Indígenas do Acre (Opiac), em 2007, técnico pedagógico da equipe de educação escolar indígena, na Secretaria de Educação do Estado do Acre entre 2017 e 2019, e atualmente ocupa a diretoria da Federação do Povo Huni Kuĩ do Estado do Acre (Fephac).

Aos 60 anos, sua trajetória é fruto de uma luta coletiva acriana de indígenas, sertanistas e indigenistas, e expõe o quanto é recente a garantia por direitos básicos, como o territorial, cultural e identitário (mesmo a invasão portuguesa tendo ocorrido há 523 anos). É tempo, finalmente, de respeitar as pluralidades de cada povo e dar subsídios via poder público para que essas riquezas materiais e imateriais se mantenham e floresçam de acordo com a visão dos indígenas. Confira, a seguir, a entrevista exclusiva.

Foto: Leilane Marinho/CPI-Acre

Obs.: Em muitos momentos o entrevistado fala na terceira pessoa do plural por ter a consciência de que ele pode estar à frente dos estudos acadêmicos, mas tudo o que pesquisa é em conjunto com o seu povo indígena.

Leia também

Jovens indígenas multimídia fortalecem a cultura Huni Kuin

O período em que você nasceu e cresceu no rio Tarauacá, Seringal Alagoas, até antes de 1978, era o tempo do cativeiro [indígenas escravos dos patrões da borracha]?

Quando nasci, meu pai ainda era trabalhador braçal para os seringalistas. Ficamos até meus 10 anos, 12 anos ali. Em 1975 começou a mobilização, tomada dos territórios e a Funai pegou o rio Jordão [para os Huni Kuĩ morarem]. Eu e família fomos pra lá e comecei a trabalhar com a seringa até os meus 20 anos. Quando teve a mobilização da retirada dos moradores que não eram Huni Kuĩ, e a terra foi delimitada – nem demarcada era –, quem não era Huni Kuĩ tinha a obrigação de sair daquele território. Essa saída criou o impacto de lidar com a venda, registro, anotações, preços da seringa. Eram muito poucos os Huni Kuĩ que sabiam ler e escrever; seu Agostinho [Ĩka Muru, da aldeia São Joaquim, falecido] aprendeu pelas andanças no seringal. O Salvio Barbosa Kristĩ, pai do atual vice-prefeito do Jordão, também sabia.

Essas duas pessoas praticamente faziam esse trabalho de registro que era muito difícil. Cada seringal era como se fosse uma cooperativa e cada um levava a sua mercadoria. As lideranças indígenas pediram à Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) que mandasse equipe para nos ensinar, foi em 1978, 1979. Aceitaram o nosso pedido de duas formações. Falamos: ‘queremos registrar toda a compra e venda que a gente faz, mas também queremos saber o preço da nossa borracha’. Foi assim que tive o meu primeiro momento com a escrita [aos 20 anos]. Eu já era seringueiro e fiquei duas semanas estudando com as professoras que enviaram, a Concita Maia, de língua portuguesa, e a Keila Diniz, de matemática.

Depois dessas duas semanas estudando fiquei por dois meses no local onde a gente cortava a seringa para pagar as nossas dívidas. Quando voltei para estudar, a equipe já estava saindo. Eu nem aprendi direito, fiquei com desejo e nem todo mundo aprendeu também. Então as lideranças pediram à Funai, Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e à Secretaria de Educação um projeto para que nós mesmos nos formássemos para ensinar o nosso povo. Essa negociação aconteceu por volta de 1978, até que, em 1983, 12 pessoas foram convidadas para estudar em Rio Branco [no 1º curso de formação de professores indígenas oferecido pela CPI-Acre]. Tive vontade de aprender, participei e até hoje não parei.

No magistério você participou da organização de pesquisas e livros na língua tradicional hãxta kuĩ. Que período foi esse e qual a importância desses materiais, antes só em português, para o seu povo?

A formação aconteceu de 1983 até 2000. Como éramos e somos falantes do hãtxa kuĩ, tínhamos dificuldade na língua portuguesa e não tinha texto na nossa língua. E nesse aprendizado de ler e escrever, fomos escrevendo algumas palavras da nossa língua que não tinham problema de fonética, como mari, que significa cutia. Ou kamã, que é cachorro, mas dá para escrever de duas formas: til em cima do primeiro ‘a’, que não tem na língua portuguesa, ou você poderia colocar um ‘m’ no final. Encontramos vários fonemas que a escrita da língua portuguesa não correspondia, como mashash, nome de uma pedra. Esse ‘xi’ não tinha como representar na fonologia da língua portuguesa. O ‘xa’ também era difícil de representar no termo da ortografia da língua portuguesa, e na escrita colocava ‘x’, quando ia ler ficava ‘marchar’, colocava um ‘s’, na leitura ficava ‘massas’ ou ‘masas’.

Nessa confusão falamos para os nossos coordenadores do curso que queríamos aprender também a nossa escrita. Rapidinho falaram que a gente tinha direito e que no Peru tinha bastante material como cartilha, livros, e o Cimi tinha o contato deles. Pegamos esse material, lemos e identificamos essas diferenças da escrita que não combinavam com os fonemas e falamos: ‘queremos ter acompanhamento de um linguista porque temos várias escritas aqui que não combinam com o que a gente fala, que é o nosso fonema’. Criaram um programa de formação na nossa língua e trouxeram professoras linguistas, como a Adair Pimentel Palacio [primeira pesquisadora brasileira a escrever uma tese sobre uma língua indígena brasileira]. Chegamos a uma definição da escrita e a partir disso entendemos que era necessário pesquisar o nosso conhecimento e fazer um trabalho na nossa língua para ensinar a nossa geração. Disso veio a ideia do primeiro material escrito em hãtxa huĩ, em 1991, sobre a música, e que se transformou no livro Nukũ mimawa xarabu.

O que incomodava muito a gente, por exemplo, e por isso chamamos os linguistas, é a palavra que nós usamos para fubá, primeiro deixamos duru, mas depois entendemos que, pela pronuncia vibrante, tinha que ser ruru.

Fizemos muitas pesquisas. Não tinha material publicado para a gente trabalhar na sala de aula, mas no quadro escrevíamos todas as palavras. Nisso fomos nos alfabetizando e alfabetizando os nossos alunos. Ainda hoje não tem material suficiente em sala de aula, sempre temos dificuldade, mesmo com várias produções escritas. Chegar às escolas ainda é dificuldade, porque quando as instituições parceiras fazem o material na língua hãtxa kuĩ, metade vai para o financiador. Por exemplo, temos seis mil alunos, mas fazem 500 exemplares e ainda tiram uma parte.

Foto: Valéria Santana/CPI-Acre

Leia também

Linguagem neutra: ‘todes’ ganha força entre especialistas

Foram 10 anos de magistério?

Sim, terminamos em 2000 porque nos alfabetizamos durante a formação da Comissão Pró-Índio do Acre. Em 2001, teve a primeira graduação no Mato Grosso. Nesse meio-tempo criamos várias comissões para falar sobre a nossa dificuldade de ter uma escola, as aulas eram sempre nas salas das nossas casas ou da liderança, não tínhamos espaço físico específico. Nesse grupo, com indígenas de vários estados, reivindicamos isso. Eram 300 vagas para essa graduação, 280 do Mato Grosso e 20 vagas de outros estados. Marcaram presença parece que 46 povos. No Acre, oito professores se inscreveram, mas só três passaram, sendo que um estava na aldeia sem comunicação e não conseguiu se matricular. Então ficamos eu, Huni Kuĩ, e o Jaime do povo indígena Manchineri. Tínhamos dois encontros por ano e nesses cinco anos da minha graduação pesquisei os kene [grafismos tradicionais e espirituais Huni Kuĩ] e virou o livro Nuku kene xarabu – Nossos desenhos tradicionais, que fala sobre o trabalho das mulheres com os kene.

No meu primeiro ano, li para o meu pai trechos das minhas pesquisas sobre o padre Tastevin, que andou no Acre entre 1920 e 1930. Ele descreveu as maldades que os nawa [não indígenas] fizeram com os povos indígenas. Meu pai fechou a cara e disse: ‘por que você não faz uma coisa boa para o nosso povo? Você quer trazer uma maldade que o nawa fez pra gente. Pense em algo que a nova geração, o nosso povo, possa continuar vivendo com isso e não com essa maldade’. Querendo dizer que poderiam querer fazer vingança com os nawa. Aí resolvi fazer a pesquisa sobre os kene, porque toda vez que eu via minha mulher e filha tecendo e perguntava o kene que estavam tecendo, elas não sabiam dizer. Justamente nesse momento, de 1991 a 1993, criaram uma organização das mulheres para fortalecer o ensino do kene, aproveitei e pedi para as coordenadoras fazerem os kene que elas sabiam. Fizeram 60 kene de um metro. Identifiquei 63 nomes, considerando que três tinham desaparecido e 60 estavam presentes. Isso virou minha monografia da graduação. Disso fizemos uma cartilha e enviamos para as escolas – até hoje as mulheres [indígenas] me pedem mais exemplares, mas só tenho o meu.

O que os kene, ensinados por Yube, a jiboia encantada, significam para o seu povo?

No termo da linguística, o kene é a nossa linguagem. Todo o ser humano, todos os animais têm uma linguagem. E todos os kene, para nós, são uma linguagem. Por exemplo, tem o kene chamado xeru beru, a imagem tem semelhança com o olho da curica. Outro, chena chaka, a semente da casca do ingá.

Foto: Leilane Marinho/CPI-Acre

Você é um pesquisador profundo. Fale mais de suas últimas formações e projetos atuais.

A professora Ana Suelly [especialista em línguas indígenas sul-americanas e professora na UnB], que também foi nossa professora de língua portuguesa, disse que percebeu em mim a vontade de ser linguista pelos trabalhos que vinha fazendo e criou um programa de pós-graduação em linguística. Saiu o edital no final de 2008, me inscrevi e passei [pela UnB]. Iniciei em 2009 e terminei em 2011. Em seguida saiu o edital de doutorado, que terminei em 2014 – aproveitei que já estava em Brasília.

Na dissertação e na tese, consegui fazer a revisão da nossa ortografia, e temos agora um alfabeto Huni Kuĩ. Hoje temos 12 territórios, mas seis já estão com problemas, porque só os idosos são comunicadores de hãtxa kuĩ, a nova geração ouve e entende, mas prefere falar em língua portuguesa.

Agora estou terminando o meu pós-doutorado em linguagem e identidade aqui na Universidade Federal do Acre. Por conta de todas as minhas formações, consegui organizar o kene para ser registrado como patrimônio imaterial Huni Kuĩ, estamos na fase final desse registro com o Iphan [Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional].

No pós-doutorado organizei um dicionário e publiquei quatro materiais para a alfabetização do 1º ano, 2º ano e 3º ano, precisando fazer o 4º e o 5º ano. A primeira versão teve 100 exemplares. Enviamos para ficar nas escolas, nem professor pode levar porque são poucos exemplares. O Iphan viu o material, gostou e agora estamos organizando para uma segunda publicação. A primeira versão é toda em hãtxa kuĩ, fiz questão de não traduzir. Em português só tem a apresentação do meu tutor [Shelton Lima de Souza]. Mas a segunda publicação terá tradução e só 300 exemplares, cada escola receberá dessa vez um kit e não mais um exemplar.

Leia também

Crianças refugiadas: longe da pátria e longe da escola

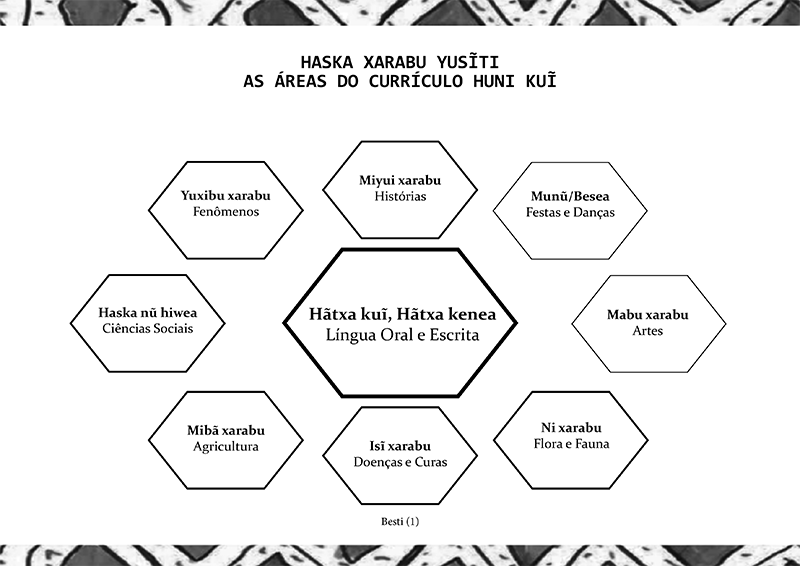

Inspirado na Base Nacional Comum Curricular, você criou uma própria para os Huni Kuĩ, em que coloca a identidade do seu povo, os costumes, para dentro do currículo de formação dos professores indígenas e depois para os alunos. Mostrando que o sistema de educação precisa respeitar o modo de vida dos povos indígenas.

Isso, organizei a Base Estadual Comum Curricular Huni Kuĩ. Construí nove áreas do conhecimento, cada uma delas tem subáreas e, dentro delas, disciplinas para complementarem a formação do professor, que ainda não aconteceu, está no papel e precisa de recursos para ser viabilizada. Estamos começando a colocá-la em prática. Essas áreas também serão trabalhadas nas escolas — para nós, a escola é todo o espaço da aldeia, e as práticas culturais têm seus tempos e os locais para acontecerem. Um sábio na sala de aula convencional não poderá mostrar nada. Para fazer um arco, por exemplo, ele precisa estar no lugar em que ele costuma fazer.

Imagem do documento original Kenewẽ beya xarabu yusĩti

O primeiro encontro sobre essa Base foi em 2021, no rio Jordão, onde percebemos que ela pode chegar a 36 áreas, ou seja, é uma faculdade. A pesquisa, agora, será presencial, no ato, acontecendo. Falei para o meu povo que estamos no momento de registrarmos tudo em áudio, vídeo, escrita, em desenhos para a gente continuar fazendo a nossa publicação, porque se antes não fizemos isso, hoje é o momento de fazer, temos material para isso, celular, algumas comunidades têm máquina fotográfica profissional para filmar, alguns estão começando a editar, temos muitos professores que são bons leitores e escritores de hãtxa kuĩ. Estamos com o queijo e a faca na mão.

Na nossa Base, começamos com uma metáfora, uma cobra engolindo a outra, querendo dizer que o nosso conhecimento estava sendo engolido pelo conhecimento de fora. E o desenho final são duas cobras se comunicando, se beijando, sendo uma a língua hãtxa kuĩ e a outra a língua portuguesa, sem inferioridade entre uma e outra.

Em nossa Base Curricular pensamos em formar 300 professores em cinco anos, com 3.900 horas. Mas estamos com dificuldade, não temos recurso ainda, temos pouco apoio. Precisamos fazer diálogo, porque se não tiver, é como entrar em um barco sem alguém conduzindo, ou seja, um barco furado.

A partir dessa Base, a ideia é montar um material pedagógico?

Sim, é uma conversa que pretendemos ter com o novo Ministério dos Povos Indígenas, que criou um departamento chamado Linguagem e Memória, onde queremos falar de um material didático com publicação para levar para as escolas indígenas, porque temos dificuldade em ter material dentro da nossa escola, escrito na nossa língua. É o que eu falei no início: sempre teve uma ONG ou universidade que faziam poucos exemplares e, para nós, povos indígenas, não só Huni Kuĩ, isso está ficando péssimo porque fazemos o material, mas não chega em toda a nossa comunidade, em todas as nossas escolas. Estamos marcando um encontro com a ministra [Sônia Guajajara] para pensar um programa específico ofertado pelo Ministério que trabalhe o conhecimento da língua, da cultura desses povos. Não dá para pensar uma política de educação específica sem material didático.

Tem material didático na língua, só não tem para os alunos. Tem material para dar para alguns professores, e para os financiadores mostrarem para fora, mas para usar na sala de aula não tem e queremos ter. A ideia com esse programa específico é mostrar que precisamos pesquisar, ensinar e produzir todo esse nosso conhecimento que estamos colocando no papel para que a nova geração tenha acesso.

Para não esquecer que o Brasil passa longe do monolinguismo, confira um parágrafo da enciclopédia que Joaquim Maná pesquisou e escreveu em hãtxa kui

“Enabũ, na kena xarabu eskarabes kene kinã, habia uĩtã ana unuri betsa xarabu há ẽ akama ixiã xinãtã, mã ashanai uĩra shãkawẽ. Nukũ hãtxawẽ kenerã harabes makirã. Narã habia ẽ matu taewa shuxinaki, hanushũ unuri retxi baĩ shãkawẽ. Habia matu xinãma katsi besti ẽ taewa xinakirã.” (pág. 18)

Escute nosso episódio de podcast:

Leia Edição 293