NOTÍCIA

Edição 275

Crianças refugiadas: longe da pátria e longe da escola

No ano que marca o 70º aniversário da Convenção da ONU relativa ao estatuto dos refugiados, há pouco a ser comemorado. Com a última década marcada pelo conflito na Síria e a saída massiva de venezuelanos, desde 2011 os números de refugiados e deslocados têm […]

No ano que marca o 70º aniversário da Convenção da ONU relativa ao estatuto dos refugiados, há pouco a ser comemorado. Com a última década marcada pelo conflito na Síria e a saída massiva de venezuelanos, desde 2011 os números de refugiados e deslocados têm crescido ano após ano.

Por causa da pandemia, os números oficiais de acolhimento e pedidos de asilo despencaram em 2020, porém, segundo o relatório da ONU Global trends: forced displacement, a queda deve-se mais pela falta de notificação e fechamento de centros de atendimento. Os refugiados estão, na realidade, ainda mais vulneráveis.

Leia: Do Saara à Cracolândia

Metade dos refugiados são crianças e adolescentes. Em 2013, o sírio Mohamad Al Jounde tinha 12 anos quando sua família precisou fugir do conflito no país e cruzou a fronteira mais próxima, em direção ao território libanês.

Ele e família não estavam sozinhos: em pouco tempo, o Líbano se viu “inundado” de refugiados. Depois de 10 anos de guerra no vizinho, um em cada sete habitantes do Líbano é refugiado. Somam-se aos cerca de 2 milhões de sírios mais 400 mil palestinos.

Se o menino sírio e sua família encontraram um local seguro para viver, ficando livres das ameaças e da violência, faltou muito para que se sentissem bem-vindos. Faltou emprego para os pais; faltou escola para Mohamad Al. Na época, as escolas recusavam a matrícula dos refugiados. Por dois anos, o garoto não pôde colocar os pés em uma escola regular. “Foi um período muito duro. Eu tinha deixado tudo para trás: minha casa, minha antiga escola, minha família, meus amigos. E não tinha nada para preencher esse vazio, um lugar para conhecer novos amigos”, conta.

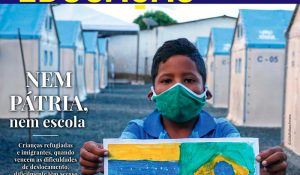

Carlos Alberto, 10 anos, refugiado do abrigo São Vicente, em Boa Vista, RO

(foto: ©ACNUR/Allana Ferreira)

Entre a população mundial que se desloca contra a vontade, nem todos são oficialmente refugiados, como a família Al Jounde. Muitos, por estarem fugindo da miséria em seus países e não de conflitos, ficam fora do enquadramento oficial. Há ainda milhões que se deslocam internamente. Sem cruzar fronteiras nacionais, tampouco recebem o status de refugiados.

De acordo com os números da ONU, em 2019 havia 79,5 milhões de pessoas deslocadas “à força”, o que representa uma em cada 97 pessoas do mundo. Em 2010, a razão era de um deslocado para cada 159.

Leia: Livro conta 21 histórias reais de estudantes, incluindo refugiados, que transformaram a educação

As crianças “deslocadas”, seja na tentativa de escapar da guerra ou da miséria, encontram-se em situação de extrema precariedade. Vivem sob riscos acrescidos de doenças contagiosas, de trauma psicológico, e de falta de alimentação adequada. Sem documentação e, muitas vezes, até sem a companhia dos pais, elas ficam ainda vulneráveis a serem exploradas de diversas formas.

Quando vencem todas as dificuldades do deslocamento, barreiras linguísticas, burocráticas e legais frequentemente impedem o acesso à educação. A Unesco estima que 91% das crianças de todo o mundo frequentem os primeiros anos de escolaridade; entre as refugiadas, o número é de 61%. Além de tudo o que a escola normalmente traz de benefícios para os mais novos, para quem está em um novo país ela é crucial também para que se adaptem à nova cultura.

Definição imprecisa

Na maioria dos países, são considerados refugiados os que saíram do país para fugir da guerra ou perseguição. Mas grande parte dos chamados deslocamentos forçados acontecem por motivos econômicos: pessoas em situação de extrema pobreza deixam a terra em que nasceram para tentar a vida em outro lugar, normalmente um país vizinho.

“No dia que eu vi aquele menino na rua de novo, trabalhando com os pais, me senti muito mal. Ele estava com 13 anos”, lembra Adriana M. Assumpção, pesquisadora do grupo DIASPOTICS, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e que trabalha como voluntária para ajudar famílias de imigrantes.

Para Alejandro (nome fictício), não faltou permissão para que estudasse, nem vaga. Mas faltou um sistema que de fato acolhesse o menino equatoriano que vivia na capital do Rio de Janeiro.

A família chegou do Equador sem documentos que comprovassem a frequência escolar anterior e mal falando espanhol. Vieram para o Brasil para vender artesanato nas ruas e, de cara, não matricularam o filho na escola. “Eles são de uma região em que se fala quechua. Eu me aproximava da mãe falando em espanhol, para dizer que o menino precisava ir para a escola, mas ela quase não me entendia”, conta a pesquisadora. Com a ajuda de um amigo que sabia quechua, ela conseguiu explicar para a mãe de Alejandro que não apenas a escola era de graça, mas também os livros e uniforme. “Vi aquela mulher respirando aliviada quando me entendeu.”

Leia: Tião Rocha: da morte cívica à UTI educacional

Mas escola e material gratuitos tampouco foram suficientes. Adriana Assumpção precisou acompanhar Alejandro para a matrícula, porém o processo foi traumático. Ele teria que fazer uma prova — em português — para que fosse determinada em que série estudaria. “Eu falei que ele precisava de um tradutor, mas a funcionária que nos atendeu disse que não havia nenhum disponível. Então me ofereci para fazer a tradução, mas ela disse que não podia, porque eu estava junto, como família. Também não aceitou que eu chamasse outra pessoa. A mãe e o menino, sem entender nada do que se passava, só ficavam nervosos”, relata.

Sem uma avaliação justa, Alejandro foi matriculado no 3º. ano. Era muito maior que todos os demais; tornou-se alvo de discriminação e chacota. Ele não conseguiu se integrar, acabou evadindo e foi ajudar os pais como ambulante. Durante a pandemia, a família acabou deixando o Rio de Janeiro e emigrou para o Chile.

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No papel x na realidade

“As mães imigrantes com quem trabalhei já sabiam que as crianças precisavam estar na escola. Mas, com dificuldade de entender a dinâmica da escola, as notas, o boletim, várias me pediram para eu ir junto nas reuniões de pais. Na reunião, elas não perguntavam nada, porque tinham vergonha, ou até medo por estarem em situação irregular no país”, lembra a pesquisadora.

O Brasil é elogiado no relatório da ONU, publicado no ano passado, por tomar medidas que visam aplicar uma definição ampliada de refugiado aos venezuelanos e, assim, acolhê-los com esse status. Eles são a segunda população mundial que mais estava fora do seu país, atrás apenas dos sírios. Embora seja um exemplo na legislação, a prática fica no Brasil muito aquém do que o país poderia oferecer.

Leia: 20% das crianças estão em níveis de risco e atenção

“Aqui, todos podem ter acesso à escola, mesmo se não tiverem nenhum documento, como é o caso de muitos imigrantes, sejam eles bolivianos, venezuelanos. A escola pública tem obrigação de acolher o aluno que a procura. No entanto, ter acesso à matrícula e permanência é diferente de ter acesso à educação de fato, de uma escolarização efetiva”, ressalta Marinaldo de Almeida Cunha, membro do grupo de pesquisa Movimentos Migratórios e Educação da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

Segundo ele, o aluno imigrante costuma ter dificuldade na inclusão, ou seja, em se sentir parte do processo e não ser apenas “um corpo presente”. “Neste sentido, o Brasil ainda está muito atrás de vários países, como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e, mesmo aqui na América Latina, Argentina. Estes países possuem política pública voltada para os alunos imigrantes, desde o trabalho com o idioma materno do aluno, até a inclusão da família dentro da escola, compartilhando com outros alunos um pouco dos seus costumes”, cita Cunha.

O professor explica que tais políticas fazem diminuir as distâncias entre estudantes nativos e os imigrantes, e diminuem também o preconceito e a discriminação, pois, aprendendo sobre a cultura do colega estrangeiro, os alunos nativos e até os professores e outros profissionais esquecem os estigmas e rótulos que traziam sobre aquele povo.

Por causa de um afluxo grande de venezuelanos na cidade, a rede municipal de Manaus teve que rapidamente se adaptar para receber tantos estudantes estrangeiros. Em 2019, com os números de imigrantes chegando perto dos 2 mil na rede, a Secretaria de Educação criou a primeira “sala de transição” para atender exclusivamente estudantes venezuelanos do primeiro ciclo do ensino fundamental. As aulas nessas salas servem como uma preparação para que eles ingressem no ensino regular.

Esse tipo de experiência, contudo, deve ser provisória e breve. “A questão não é isolar as crianças numa sala só de venezuelanos, mas encontrar soluções de inclusão dos venezuelanos, haitianos, bolivianos, brasileiros, como uma diversidade na sala de aula, e, a partir disso, buscar a melhor forma de trazer uma educação efetiva para todos”, defende Cunha. Para fazer isso, não existe receita única: cada escola deve encontrar seu caminho, de acordo com as características da sua comunidade. “Mas sem uma formação de qualidade para os professores e dos profissionais da educação, a escola fica de mãos atadas e vivendo de improviso para atender a esta demanda”, alerta o pesquisador da PUC-SP.

Leia: Documentário de Emicida inspira professora da rede pública

Futuro melhor?

É muito difícil prever como se dará o deslocamento forçado global nos próximos anos. Mesma a ONU alerta que as previsões dependem de tendências históricas da população, mas é impossível antecipar certos eventos futuros. “Com base na trajetória de deslocamento nas décadas de 1990 e 2000, poucas pessoas poderiam ter previsto o rápido crescimento do número de pessoas deslocadas”, dizem as Nações Unidas em seu último relatório sobre o tema.

De meados da década de 1990 até cerca de 2010, o número de pessoas deslocadas permaneceu relativamente estável porque, embora os novos deslocamentos continuassem, muitas pessoas acabaram sendo repatriadas, construíram residência permanente em suas comunidades anfitriãs ou assentaram-se em terceiros países. A última década, porém, trouxe uma grande mudança: houve mais pessoas buscando refúgio e menos opções para reconstruir suas vidas.

À medida que as guerras, conflitos e crises se arrastam, menos refugiados e pessoas deslocadas conseguem voltar para casa. Apenas 3,9 milhões de refugiados puderam retornar ao seu país de origem entre 2010 e 2019; na década anterior, quase 10 milhões de refugiados voltaram para casa. Do outro lado, países anfitriões aceitam um número limitado de refugiados para reassentamento.

De acordo com a análise da ONU, a mudança climática e os desastres naturais podem exacerbar as ameaças que obrigam as pessoas a fugir dentro de seu país ou através das fronteiras internacionais. A interação entre clima, conflito, fome, pobreza e perseguição cria emergências cada vez mais complexas. A insegurança alimentar, por exemplo, pode se tornar o principal fator de conflitos e deslocamento.

Mas, se os deslocamentos acabam sendo inevitáveis, as crianças nessa situação demonstram que vão lutar pelo seu direito a uma educação plena. Mohamad Al Jounde, que ficou dois anos sem poder ir para a escola regular no Líbano, não se conformou com a situação: juntou-se a voluntários e outras crianças no campo de refugiados, e criou uma escola.

Primeiro, era apenas uma tenda, onde dezenas de crianças se reuniam e cada um ensinava um pouco do que sabia — Jounde ensinava matemática e fotografia aos colegas. Aos poucos, a iniciativa acabou ganhando visibilidade internacional, assim como financiamento. Desde 2017, a escola Gharsah tornou-se oficial.

Mohamad Al Jounde, apesar dos dois anos de interrupção dos estudos formais, conseguiu completar a escola. Ele mudou-se com a família para a Suécia, onde todos conseguiram asilo, e pretende formar-se na faculdade de relações internacionais.

Também dentro do Brasil há estudantes lutando para que todos tenham uma educação plena, independentemente do país onde nasceram. Thaís Jaimes Lopez nasceu no Brasil, mas é filha de pais bolivianos. Em 2018, quando estava no 7º ano do fundamental, idealizou um projeto para integrar a todos. Na sua escola, Maria Carolina de Jesus, da rede municipal de São Paulo, 20% dos estudantes eram imigrantes, mas de forma geral brasileiros e não brasileiros viviam em grupinhos separados.

Em vez de ensinar sobre o Brasil aos imigrantes, como já era costume na escola, Thaís Jaimes propôs ensinar a língua e a cultura dos imigrantes aos demais. Conquistou o apoio de duas professoras, que ajustaram seus próprios horários para acompanhar o planejamento e as aulas semanais, que ocorriam depois do horário regular. Houve mais de 100 interessados.

O projeto recebeu reconhecimento: foi apresentado até em seminário da Universidade de São Paulo (USP). No ano seguinte, a pedido da direção, o público mudou e os imigrantes passaram a ensinar espanhol para as crianças do 3º ano. Mais do que o número de estudantes que entendem o idioma espanhol, a filha de bolivianos diz que as aulas suavizaram os limites entre os alunos. As rodinhas separadas até continuaram, mas com mais empatia entre seus integrantes.

Para os alunos que têm ideias de fazer algo diferente dentro de suas escolas, Thaís Jaimes tem um recado: “Não desista do que é realmente importante para você. Temos muitas obrigações, mas escute suas ideias, elas nascem do que faz diferença na sua vida e pode fazer na dos outros”.

*Matéria publicada na edição 275, abril de 2021, de nossa revista. Assine a revista Educação: clique aqui.

Leia também

Leia Edição 275